文 王莹

图 本刊记者 关俊龙

“绣球是吉祥的名称,不同颜色的绣球有着不同的寓意。红色绣球是姻缘绣球,婚姻美满到永久;金色绣球是招财球,蛇年富贵不用愁;绿色绣球是状元球,金榜题名不用愁……”在2025年CCTV4中文国际频道《“四海同春”2025年全球华侨华人春节大联欢》上,香港著名演员吕良伟倾情推荐襄汾太平绣球,并向观众介绍太平绣球的寓意。

太平绣球历史悠久,最早可追溯至千年以前的宋金时期。因其起源于古太平县(今襄汾县),故得名“太平绣球”。古时在古绛州(今襄汾、新绛、侯马一带),绣球作为太平安和、吉祥如意的象征,在民间广为流传。如今,在第五代传承人刘云芳的手中,这枚小小的绣球走出非遗展厅,走进寻常生活,更逐步走向世界舞台。

在传承中创新,老手艺注入新生命

太平绣球的故事,藏在晋南的民俗传统里。在襄汾一带,新媳妇过门后,婆婆会赠送其一枚绣球,寄托着对新人生活美满、吉庆祥和的祝福。刘云芳与太平绣球的缘分,正始于这份祝福。

2002年,刘云芳从洪洞县嫁到襄汾县赵康镇赵康村——这个远近闻名的“绣球村”,在这里,家家户户的老人都会做绣球,她的婆婆更是一位优秀的传统绣球制作老手艺人。

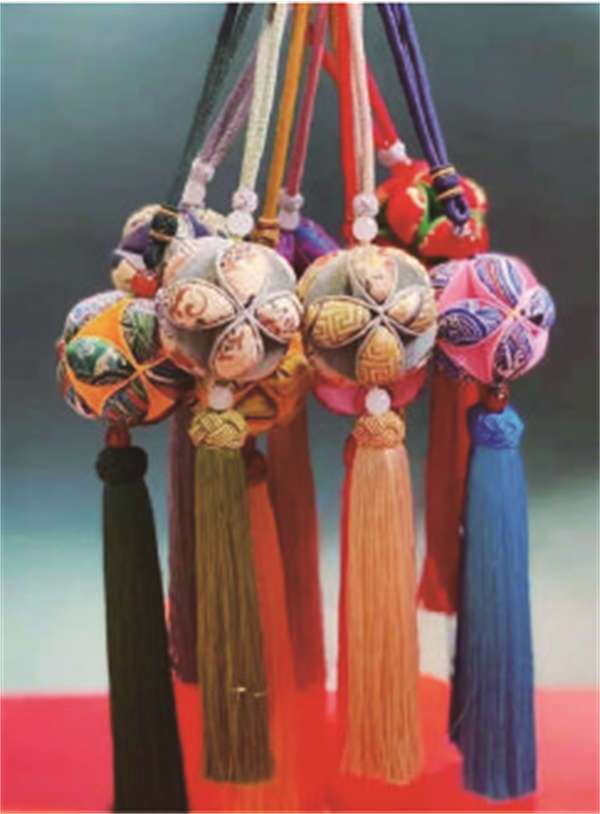

与普通绣球采用单线刺绣方式不同,太平绣球有着独特的工艺密码:它由十二片花瓣手工拼接缝合而成,无论从哪一个角度看都是一朵完整的花,其制作要经过打袼褙、剪圆、固定圆形、包饺子、成型、成品等多道环环相扣的工序,每一步都考验着匠人的耐心与细致。更为特别的是,在花瓣之中艾叶、藿香、菊花等中草药与香料的巧妙填充,赋予了绣球提神醒脑、芳香开窍、防虫驱邪的实用功能,被誉为“绣球中的极品之作”。

“看着婆婆手中一个个做工精美的绣球,我便萌生了学习制作绣球的想法。”刘云芳回忆起最初的心动。她勤奋好学,很快就掌握了基本的制作技巧。凭借着对太平绣球的热爱与执着,刘云芳很快肩负起传承与发展的重任。在精进绣球制作技艺的同时,她不断探索创新,推动太平绣球技艺的传承与发展。

然而,和大多数非遗技艺传承一样,太平绣球也曾面临着“旧物件难以融入新时代”的困境。对此,刘云芳深入研究市场需求和消费者喜好,将传统的绣球文化与当代大众的需求结合起来,在保留传统原汁原味的基础上设计图案、造型,同时在绣球的面料、填料、体积上下功夫,不断做出更精致、更漂亮的绣球。

“创新是最美的传承,使用是最好的守护。”刘云芳深刻意识到,非遗传承不能仅停留在保护层面,更需要创新与发展,要广泛地进入到人们的日常生活中。在家饰、车挂等传统用途的基础上,她创新性地推出了耳环、项链、胸针、包挂等产品,并根据年轻人的喜好融入了很多新花样。颜色也更加多元化,除了传统的红色,还有景泰蓝、青花瓷、金粉世家等,部分产品还搭配了年轻人喜欢的马卡龙、莫兰迪等流行色系,很快成为年轻人喜爱的时尚单品。刘云芳表示,“年轻人背包上晃悠的小绣球,就是流动的非遗名片。”

绣球虽然古老,但绝不是落后的,它有自己的生命力。2017年,“太平绣球”入选山西省第五批非物质文化遗产代表性项目目录。同年8月,太平绣球“青花瓷”在第三届山西省文化产业博览会上获得银奖,一时间太平绣球声名鹊起,惊艳八方。

在创新中发展,小绣球走向大世界

“光自己会做还不够,要让更多的人靠着这门手艺过上好日子。”随着太平绣球制作技艺的传承和发展,刘云芳开始思考如何将这一传统技艺转化为文化产业,带动家乡发展。

2016年,刘云芳牵头成立了赵康红红传统手工专业合作社,采用“公司+合作社+农户”的模式,组织村里的百余名妇女加入合作社,并亲自培训她们成为“能工巧手”。不仅对太平绣球进行了传承与发展,还带动了当地上百名妇女就业,形成“在家也能挣钱”的灵活就业新模式。目前,合作社已从刚开始的4人发展到现在有60个绣娘,“她们地里有活儿了就去忙庄稼,没事就做绣球,一年能挣一万多元,实现了挣钱、顾家两不误。”刘云芳表示。

“我们要让村民的‘钱袋子’鼓起来,‘心窝窝’暖起来,让太平绣球走向全国、面向世界,让村民共享产业发展的成果。”为此,刘云芳搭建起“线上+线下”的销售渠道,不仅畅销北京、广东、深圳等十余个省市,更远销海外,供不应求,年销量高达数万枚,为当地经济发展注入了新的活力。

2019年,刘云芳以精湛的太平绣球制作技艺,赢得了“山西省非物质文化遗产太平绣球传承人”的殊荣。站在聚光灯下,刘云芳的初心始终是让太平绣球被更多的人看到。

多年来,刘云芳积极参与各种文化交流和推广活动,带领团队参加各种展览和比赛,展示太平绣球的独特魅力和文化内涵,带着“小绣球”登上一个又一个“大舞台”。2019年2月,太平绣球首次亮相中国澳门,形式多样的绣球给澳门带去了节日喜庆气氛;2021年7月,在中国人民对外友好协会“友好日”活动中,太平绣球的精彩展示为对外讲好中国故事的山西篇章作出了积极贡献。

如今,小绣球正在成为大产业。近年来,在政府的支持下,刘云芳积极参与到乡村旅游和文化创意产业的发展中。她带领团队打造了一系列以太平绣球为主题的文化旅游产品和活动,吸引了大量游客前来参观和体验,太平绣球正被当地打造成一个文化品牌。

“产业做的再大,传承断了线也不行。”在推动绣球产业发展的同时,刘云芳始终将把非遗技艺更好地“传下去”放在心上。近年来,刘云芳多次走进校园,开设太平绣球特色课程:从讲解绣球的历史文化,到演示太平绣球的制作过程,再到开发设计适合学生动手的简易制作包,以寓教于乐的方式加深青少年对非遗保护与传承的兴趣。

2023年6月,赵康红红传统手工专业合作社被评为“山西非遗工坊典型案例”。如今的合作社,已然成为文化传承的基地,通过举办非遗市集、研学课程、婚俗节庆等丰富多彩的文化活动,不仅提升了襄汾的文化旅游影响力,也让更多人认识到:传统文化不再是博物馆中的“静物”,而是可以穿在身上、用在生活中、说给世界听的“中国好故事”。

从守着老手艺的绣娘,到把太平绣球做成年产值百万元的文化产业,刘云芳用“简单的事情重复做、重复的事情用心做”的坚持,让太平绣球在现代生活里扎下了新根,为传承注入新的活力。刘云芳说,“我想把这个承载着太平愿景的绣球‘抛’向全世界,让这项‘指尖上的艺术’发扬光大。”如今,这枚来自黄土高原的绣球,正带着千年文化的温度,开启非遗传承的崭新篇章。

本文刊登于《记者观察》2025.9(上)第25期 总第681期